판례와 변경된 행정해석에 따른,연장근로 한도 위반 여부의 판단 방법

1. 연장근로 한도 위반 여부 판단 방법

◯ (대법원 판례) 대법원은 2023년 12월 7일, 1주 12시간 연장근로 한도 위반 여부 판단 방법에 대해 선고한 판례(대법원 2023. 12. 7. 선고, 2020도15393)를 통해 ‘1주간의 연장근로가 12시간을 초과하였는지는 근로시간이 1일 8시간을 초과하였는지를 고려하지 않고, 1주간의 근로시간 중 40시간을 초과하는 근로시간을 기준으로 한다’고 확정하였고, 다음과 같이 3가지 이유를 근거로 들었습니다.

① 구 근로기준법 제53조 제1항은 1주 단위로 12시간의 연장근로 한도를 설정하고 있으므로 여기서 말하는 연장근로란 같은 법 제50조 제1항의 ‘1주간의 기준근로시간을 초과하는 근로를 의미한다고 해석하는 것이 자연스럽다. 구 근로기준법 제53조 제1항이 ’제50조의 근로시간‘을 연장할 수 있다고 규정하여 제50조 제2항의 근로시간을 규율 대상에 포함한 것은 당사자 간에 합의하면 1일 8시간을 초과하는 연장근로가 가능하다는 의미이지, 1일 연장근로의 한도까지 별도로 규제한다는 의미가 아니다.

② 구 근로기준법은 ’1주간 12시간‘을 1주간의 연장근로시간을 제한하는 기준으로 삼는 규정을 탄력적 근로시간제나 선택적 근로시간제 등에서 두고 있으나, 1일 8시간을 초과하는 연장근로시간의 1주간 합계에 관하여 정하고 있는 규정은 없다.

③ 1일 8시간을 초과하거나 1주간 40시간을 초과하는 연장근로에 대해서는 통상임금의 50% 이상을 가산한 임금을 지급하도록 정하고 있는데, 연장근로에 대하여 가산임금을 지급하도록 한 규정은 사용자에게 금전적 부담을 가함으로써 연장근로를 억제하는 한편, 연장근로는 근로자에게 더 큰 피로와 긴장을 주고 근로자가 누릴 수 있는 생활상의 자유시간을 제한하므로 이에 상응하는 금전적 보상을 해주려는 데에 그 취지가 있는 것으로서, 연장근로 그 자체를 금지하기 위한 목적의 규정은 아니다. 이와 달리 구 근로기준법 제53조 제1항은 당사자가 합의하더라도 원칙적으로 1주간 12시간을 초과하는 연장근로를 하게 할 수 없고, 이를 위반한 자를 형사처벌하는 등 1주간 12시간을 초과하는 연장근로 그 자체를 금지하기 위한 것이다. 따라서 가산임금 지급 대상이 되는 연장근로와 1주간 12시간을 초과하는 연장근로의 판단 기준이 동일해야 하는 것은 아니다.

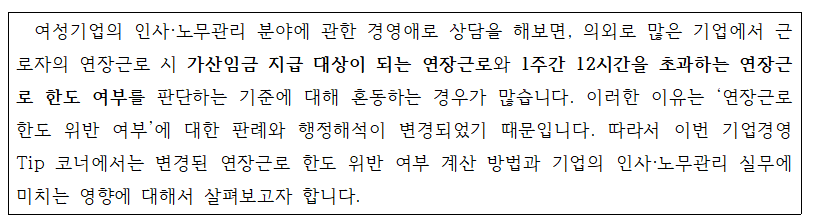

◯ (행정해석 변경) 상기 판결에 따라, 고용노동부는 2024년 1월 22일 연장근로 한도 위반에 대한 기존의 행정해석을 다음과 같이 변경하였습니다.

2. 연장근로시간 한도 위반 여부 계산 방법

◯ (판단 기준) 2024년 1월 22일 변경된 행정해석에 따라 1주 총 근로시간 중 1주 법정근로시간 40시간을 초과한 시간을 연장근로로 보며, 이 연장근로가 1주 12시간을 초과한 경우 연장근로시간 한도 위반으로 판단합니다.

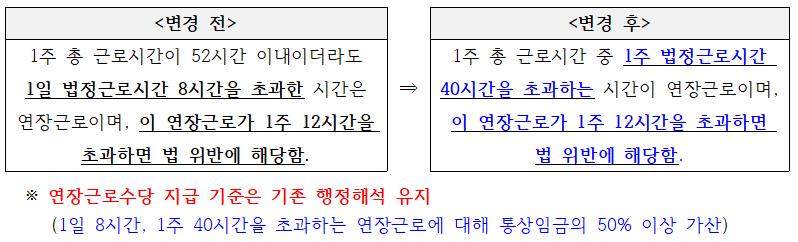

◯ (예시) 1주에 격일로 월, 수, 금 3일간 하루에 8시간(09:00~18:00) 근무하는 근로자 A가 특정 주에 월요일 15시간, 수요일 13시간, 금요일 14시간 근무한 사례가 근로기준법 제53조 제1항에 따른 연장근로 한도를 초과하였는지 행정해석 변경 전·후를 비교해서 살펴보면 다음과 같습니다.

3. 연장근로시간 한도 위반 여부 계산 방법

◯ (판단 기준) 2024년 1월 22일 변경된 행정해석에 따라 1주 총 근로시간 중 1주 법정근로시간 40시간을 초과한 시간을 연장근로로 보며, 이 연장근로가 1주 12시간을 초과한 경우 연장근로시간 한도 위반으로 판단합니다.

◯ (예시) 1주에 격일로 월, 수, 금 3일간 하루에 8시간(09:00~18:00) 근무하는 근로자 A가 특정 주에 월요일 15시간, 수요일 13시간, 금요일 14시간 근무한 사례가 근로기준법 제53조 제1항에 따른 연장근로 한도를 초과하였는지 행정해석 변경 전·후를 비교해서 살펴보면 다음과 같습니다.